シニアのコラム

シニアのコラム

シニアのコラム:シニアからの旅行記、エッセイなど

投稿希望者(技術士協同組合関係者)は事務局( cea@cea.jp )までご連絡下さい。

シニアのコラム 2025.10.22 イノベーション欠乏症の日本、再浮上のカギは完璧主義からの脱却???

澤田雅之(電気電子)

本日(10月22日)付の日経クロステック記事【イノベーション欠乏症の日本、再浮上のカギは完璧主義からの脱却】をお送り致します。

この記事の主眼は、タイトルの【イノベーション欠乏症の日本、再浮上のカギは完璧主義からの脱却】ということですが、「もっとリスクを取ることにより完璧主義からの脱却を図る」といった論旨が抽象的過ぎて腑に落ちません。

私は、【イノベーション欠乏症の日本、再浮上のカギは「仕様発注方式の考え方」からの脱却】ではないかと考えております。

そこで、このことの傍証として、(株)新技術開発センター発行の季刊誌『テクノビジョン』の2025年4月号掲載記事【タイトルは「ホンダジェットの大成功と三菱スペースジェットの大失敗」です】ご紹介致します。

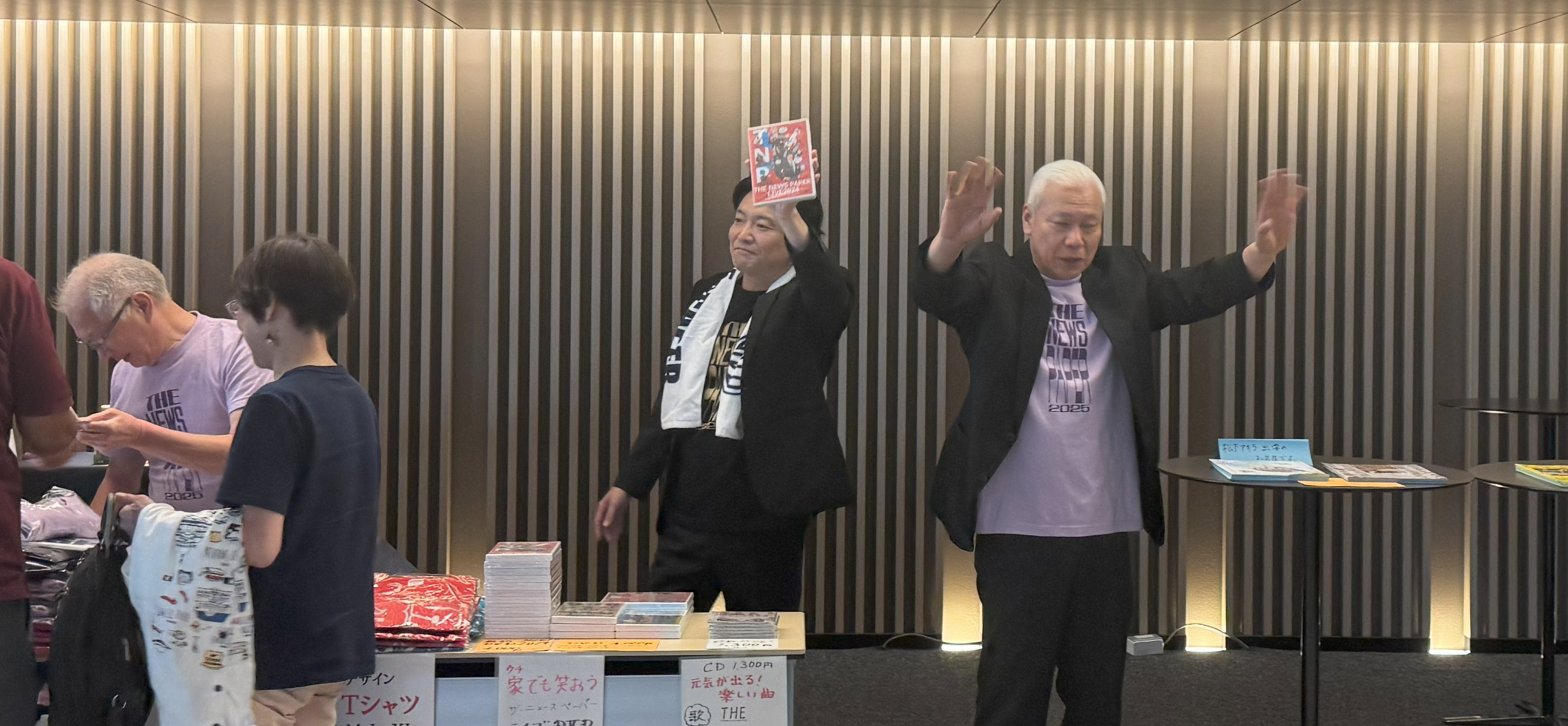

シニアのコラム 2025.9.28 ニュースペーパー 菅野淳(情報工学)

ザ・ニュースペーパーを日経ホールで観劇してきました。

丁度、自民党の総理を決める選挙が来週あるので、このコントや関西万博の話題などがありました。

5人の候補者に扮した役者が、田原総一朗と麻生太郎擬きの役者の司会で進めるのですが、小林さん隣の茂木さんの役者が足を折って背を低くして演じていました。

会場の拍手による人気では、林さんがトップでした。さあ来週はどうなることでしょう。

十数年前からこのショーを見てきていますが、2年前はリアルの小泉純一郎さんが来ていました。

大谷の大リーグや、大の里の大相撲、そして総裁選挙などシニアの楽しみは満載ですね。

シニアのコラム 2025.5.29 確定申告の時期 菅野淳(情報工学)

法人の確定申告の時期ですが、溜池かんべいさんが下記に述べています。組合関係者でも法人組織を運営している方は同感すると思います。

ーーーーーー

これは税理士さんに聞いた話の受け売りですけど、中小・零細企業を運営する際のコツは以下の通り。

①法人税は恐れるに足らず(赤字であれば払わなくていい)

②消費税はかなりの難物(売上にかかってくるので逃げられない)

③社会保険料を払って一人前(人を雇えば雇うほどカネがかかる)

シニアのコラム 2024.3.10 我が国ならではの「組織対応」によるプロジェクトマネジメントは、メリットが無く弊害ばかりです(澤田雅之)

私は、我が国でのプロジェクトマネジメントのあり方、特に、プロジェクトマネージャの役割に極めて疑問を感じております。我が国では、「組織対応」と称するボトムアップにより部分最適化を図るプロジェクトマネジメントが殆どであり、この場合のプロジェクトマネージャの役割は、関係する各組織の「まとめ役」、つまり、コーディネーターに過ぎません。他方、海外では、プロジェクトマネージャのトップダウンにより全体最適化を図るプロジェクトマネジメントが当たり前であり、「組織対応」といった概念や用語は存在しないところです。ところが、「組織対応」によるプロジェクトマネジメントには何のメリットも無く、弊害ばかりなのです。例えば、大阪・関西万博は、来年4月からの開催に向けた「雲行き」が、凄く怪しくなってきています。ここでの最大の問題は、かくも多岐に渡る巨大プロジェクトを、我が国ならではの「組織対応」で運営していることに尽きます。つまり、責任を持ってプロジェクト運営を司り、トップダウンにより全体最適化を図る権限を有する「真のプロジェクトマネージャ」が何処にも居ないため、関係する組織ごとのボトムアップによる部分最適化に任せた野放図なプロジェクト運営しかできていないのです。

しかし、我が国でも、プロジェクトマネージャのトップダウンによりプロジェクトの全体最適化を実現した成功事例が、数は非常に少ないのですが存在します。そこで私は、9年前に技術士事務所を開業して以来、プロジェクトの全体最適化の成功事例や失敗事例について具に研究して参りました。下記は、noteというブログに掲載した事例研究の一部ですが、ご笑覧賜れば幸甚に存じます。

◯ 大規模なプロジェクトを確実に成功させるには、グローバルスタンダードな性能発注方式の取り組み方が必要です。

https://note.com/tender_echium832/n/n53b63d4b9ba2

◯ 三菱スペースジェット開発失敗の根源的要因は、経済産業省と国土交通省と三菱重工業のいずれも、性能発注方式の取り組み方ができなかったことです。

https://note.com/tender_echium832/n/nb94dd41875c2

◯ 零戦の大成功と後継機「烈風」の大失敗 ー プロジェクトの全体最適化 成功と失敗の事例研究(1)ー

https://note.com/tender_echium832/n/n1ff9cc558c23

◯ 仕様発注方式で失敗・破綻し、性能発注方式で復活・成功した新国立競技場整備事業 ー プロジェクトの全体最適化 成功と失敗の事例研究(2)ー

https://note.com/tender_echium832/n/n6daa1d93c3be

◯ X線天文衛星「ひとみ」の大失敗と小惑星探査機「初代はやぶさ」の大成功 ー プロジェクトの全体最適化 成功と失敗の事例研究(3)ー

https://note.com/tender_echium832/n/n441b132a71f4

シニアのコラム 2024.1.15 インフラ老朽化問題で顕在化した自治体の技術職員不足は、包括的民間委託の手法で解決できます(澤田雅之)

令和6年1月10日付の日経電子版記事「老いるインフラ、地方で放置深刻。橋の6割未着手」、令和6年1月1日付の日経電子版記事「インフラ修繕、自治体が共同で。国交省が支援」、令和5年12月21日付の日経電子版記事「インフラの老朽化対策、霞が関の壁取り払え」によれば、全国の約4分の1の市町村では、土木・建築分野の技術系職員が1人もいないため、事務系職員が老朽インフラ対策工事の発注事務を担っているとのことです。全国の自治体では、老朽インフラ対策工事を全て仕様発注方式(設計・施工分離発注方式)で実施しています。

しかし、仕様発注方式では、設計発注段階での成果物(設計図書)の確認や、施工発注段階での監督及び検査について、事務系職員が実効的に行うことは困難です。

それゆえ、仕様発注方式による契約の履行上欠かせないこのような発注者としての確認・監督・検査は、外部の業者に「ほぼ丸投げ」で委託せざるをえないところです。

つまり、発注者でありながら、発注している具体的な内容を殆ど掴んでいないまま、老朽インフラ対策工事を自治体は発注しているといっても決して過言ではありません。

このような問題を抜本的に解決するためとして、上記の3つの日経電子版記事では、土木・建築分野の技術系職員の確保が欠かせないとしています。

しかし、技術系職員はスペシャリストですから、建築分野の職員は土木分野に疎く、土木分野であっても橋梁を専門とする職員はトンネルや道路に疎いと言えます。

自治体が抱えている老朽インフラは、橋梁、トンネル、道路、公共建築物など、多岐にわたります。それゆえ、仕様発注方式による契約の履行上欠かせない発注者としての確認・監督・検査を実効的に行うには、当該契約に係る技術分野を専門とする職員をそれぞれ確保しておく必要がありますので、技術系職員を何とかして1人確保すれば済むといった話ではありません。

ところで、令和5年3月22日付の国交省の報道発表資料『「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き」を作成しました。

「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の推進に向けて』によれば、国交省は、橋梁や道路などを別々に維持更新するのではなく、自治体での導入事例が増えている包括的民間委託の手法を用いて、老朽インフラ対策を包括的、合理的かつ効率的に推進しようとしています。

包括的民間委託では、仕様発注方式による業者選定ができないため、必然的に性能発注方式(設計・施工一括発注方式)による業者選定となります。

性能発注方式では、「受注者にどのような結果を求めているのか」について、受注者が設計と施工を行う上で必要十分となるように分かりやすく示した要求水準書を作成することが肝要です。

このような要求水準書であれば、自治体の事務系職員であっても発注内容を十分に理解することができますし、対価支払いに先立つ検査についても、「設計図面通りに寸分違わずできているか」ではなく、「受注者に求めた結果が全て達成されているか」を確認すればよいので、事務系職員でも十分に対応できます。

上記の3つの日経電子版記事では、自治体での老朽インフラ対策の推進には技術系職員の確保が欠かせないとしていますが、全国の約4分の1の市町村では技術系職員が1人もいない実情に照らせば、「百年河清をまつ」が如くの夢物語です。

それゆえ、事務系職員や専門外の技術系職員でも十分に対応できる包括的民間委託の手法の全面的な採用こそ、自治体の老朽インフラ対策における人材に起因する問題の抜本的な解決策となります。

ちなみに、自治体が老朽インフラ対策工事を発注する際に用いる契約書は、中央建設業審議会決定に基づく「公共工事標準請負契約約款」を雛形としています。

この「公共工事標準請負契約約款」は、仕様発注方式の工事仕様書を前提としたものであるため、包括的民間委託に欠かせない性能発注方式の要求水準書とは整合が全くとれません。自治体では新庁舎整備事業等において、詳細設計付き工事発注方式や設計・施工一括発注方式による事例が増えているところですが、「公共工事標準請負契約約款」に基づく建設工事請負契約書を用いざるをえないため、契約書の条項と要求水準書の記載内容には放置できない乖離や矛盾が至るところに生じます。

それゆえ、包括的民間委託による老朽インフラ対策を進める上で、性能発注方式の要求水準書と整合する工事請負契約書の雛形を早急に示すことが求められています。

シニアのコラム 2023.12.17 万博パビリオン建設契約の状況(澤田雅之)

本日(12月16日)、NPO法人建設技術監査センターは、プロポーザルデザインビルド研究会(会長は澤田雅之)を開催しました。この席上、私からは「万博パビリオン建設契約の状況?プロポーザルデザインビルド方式の利用動向」について説明しましたので、プレゼンに用いた資料につきまして、ご参考までに下記添付のファイルによりお送り致します。追伸 : 国内パビリオンは、今年の9月までにほぼ全ての建設契約が締結できました。しかし、海外パビリオンは、12月15日現在、51館中の24館で建設業者が決まっておらず、着工できた海外パビリオンはゼロです。海外パビリオンの建設契約締結がなかなか進まない最大の理由は、外国政府の海外パビリオン建設発注関係者と、国内のゼネコン等建設業者との間で、建設契約についての認識が大きく隔たっている(全くずれている)ことです。万博協会と経産省は、今年の8月以降、①経産省等の現役・OB幹部職員を万博協会の対外折衝役に任じる、②万博貿易保険を創設する、③外国政府と国内建設業者を引き合わせる会合を数度にわたって開催する、といった海外パビリオンの建設契約締結に向けた促進策を講じていますが、これらの促進策が効果を発揮して国内のゼネコン等建設業者との契約締結に至った事例はほとんど見られません。つまり、これらの促進策は空回りしている、と言っても過言ではないと思います。この原因は、前記の「外国政府の海外パビリオン建設発注関係者と国内のゼネコン等建設業者との間における、建設契約についての認識の隔たり」を埋めていこうとする努力・試みが全く見られず、認識の大きな隔たりが残ったままとなっていることに他ならないと言えます。

2023年4月までのシニアのコラムは

ここをクリックしてください。